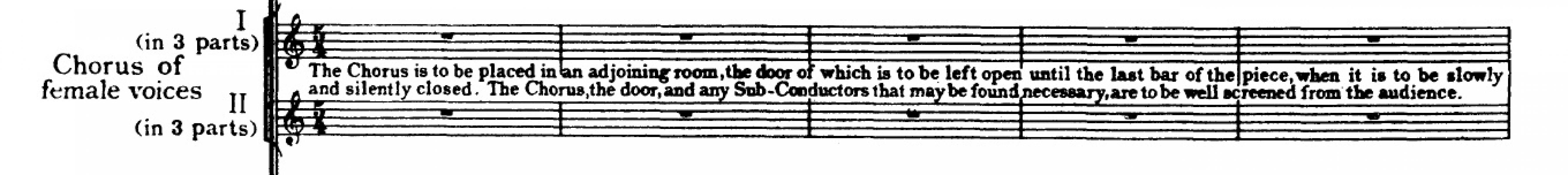

Die Besetzung ist gewaltig: neben Streichern auch volle Holzbläser inklusive Englischhorn, Bassoboe und Bassklarinette, dazu vier Hörner, Trompeten, Posaunen, volles Schlagwerk, Orgel, Celesta und zwei Harfen. Und dann noch ein sechsstimmiger Frauenchor. Doch der muss leider draußen bleiben. Denn wie es in der Partitur unmissverständlich heißt, soll der Chor in einem „angrenzenden Raum untergebracht werden“. Und noch während der Chor singt, so die irritierende Anweisung weiter, sei die Tür zu diesem Raum zu schließen. Ja, der Komponist ergänzt sogar präzisierend, der Frauenchor solle vor den Blicken des Publikums unbedingt verborgen bleiben. Ein Akt übelsten Sexismus‘, will man meinen. Fühlte sich Gustav Holst, der Komponist, vom Anblick der singenden Damen etwa gestört oder abgelenkt?

Weit gefehlt: Der an indischen Heilslehren wie auch an Astrologie interessierte Holst könnte mit seiner sensitiven Art dem als Schimpfwort gemeinten „Frauenversteher“ noch zur Ehre gereichen. Zum Zeitpunkt der Komposition arbeitete er als Lehrer an einer Mädchenschule in Brook Green.

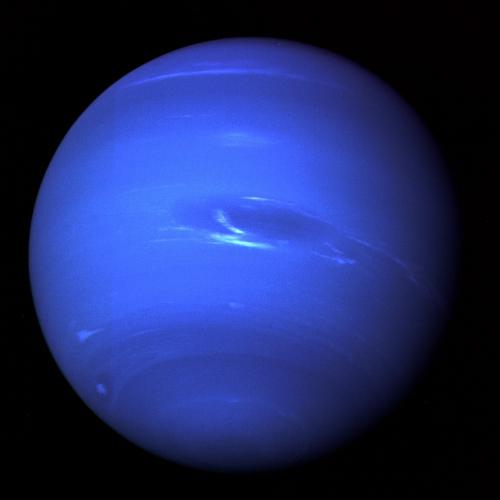

Zwischen 1914 und 1916 komponierte Gustav Holst an sieben Sätzen für großes Orchester, in denen er sich mit den Persönlichkeitsattributen auseinandersetzte, die die Astrologie den damals bekannten Planeten (Pluto war noch nicht entdeckt) und den unter ihrem Einfluss geborenen Menschen zuschrieb. Seine Orchestersuite „Die Planeten“ op. 32, 1920 uraufgeführt, durchbrach dabei nicht nur in aufsehenerregender Weise die Grenze dessen, was man bisher mit Instrumenten an Klangfarbenmischungen zuwege brachte; die eingängigen, jeweils sehr charakteristischen Sätze gelten auch als Urväter sämtlicher Blockbuster-Filmscores seither. John Williams´ „Imperial March“ aus „Star Wars“ oder Hans Zimmers Partitur zu „Gladiator“ wären ohne die zündende Illustration von Krieg und Gewalt in Gustav Holsts unbeirrbar marschierendem „Mars“-Porträt undenkbar.

Des Rätsels Lösung für die zu schließende Tür: Holst beweist in den „Planeten“ ein Näschen für Neues. Die eingangs zitierte Riesenbesetzung dient nicht etwa einem spätromantischen Wuchtstück, sondern wird lediglich dazu aufgeboten, um im letzten Satz des Zyklus einen Planeten mit besonders raffinierten Klangmischungen in geheimnisvoll-irisierenden Farben leuchten zu lassen: „Neptun, den Mystiker“. Ein wogender 5/4-Takt erinnert an die Brandung eines Ozeans, zwei Harfen lassen es eisig glitzern, und wie von Ferne (eben aus dem Nebenzimmer mit der Tür) dringt ein sirenenhafter Gesang an die Ohren, zwei sich im Kanon 119 folgende Gruppen von Frauenstimmen. Holst hat mit diesem unsichtbaren, körperlos schwebenden Chorklang einen Effekt Wirklichkeit werden lassen, der später mal auf jedem Synthesizer der Renner wurde.

Schließlich finden die beiden Chorhälften auf einem Akkordpaar zusammen, zwischen dem sie in nicht enden wollender Wiederholung hin- und herpendeln: eine Tristan-Akkord-Folge in Dauerschleife, ohne Aussicht auf Erlösung. Zu diesem „Loop“ nun lässt Holst die Tür schließen, ähnlich wie die Lamellen eines Orgelschwellwerks. Und dort – mit dem immer leiser verhallenden Pendelklang des Frauenchores – öffnet sich vor dem Hörer die kalte Unendlichkeit des Weltraums, um ihn aufzunehmen. Eine geniale Klangschöpfung.

Bruder Jakob, Bruder Jakob Das Prinzip Kanon funktioniert ganz einfach: Einer fängt an, ein paar Takte später setzt ein anderer mit derselben Melodie ein usw. Am Ende angekommen beginnt man gleich wieder von vorne. Berühmt wurden auch komplexere Spielereien, wie der Krebskanon im "Musikalischen Opfer" von Bach oder der wunderschöne Klassikschlager Pachelbelkanon. (AJ) ↩