Leidenschaft. Damit beginnt sie, die professionelle Kreativenlaufbahn. Dass die Ausbildung zum Musiker, Schauspieler oder Künstler mit Leiden behaftet ist, wissen alle, die Selbstzweifel und Euphorie, Lob und Kritik im Unterricht, Erfolge und Misserfolge bei Auftritten oder Vernissagen erlebt haben auf dem Weg zu ihrem Beruf. Einem Beruf, der alles von einem fordert und einem vieles gibt: Glückserlebnisse, Sinn, Selbstverwirklichung. Dass die Leidensfähigkeit in der Kunst später aber auch um existenzielle Sorgen geht, um Familienplanung und Altersvorsorge: Das kann und will sich wohl kaum ein Teenager vorstellen, der seinen Traum zum Beruf machen will. Und das ist gut so, denn sonst würde die Kreativszene in Deutschland, jahrhundertealt und bis heute stolz als Aushängeschild präsentiert, wohl bald untergehen.

Für Musiker, Künstler und sonstige Kreativler gibt es nach dem Studium zwei Möglichkeiten: sich um eine der raren Stellen reißen oder aber als Freiberufler arbeiten. Als Orchestermusiker oder Chorsänger mit unbefristeter Festanstellung bei einem einigermaßen guten Ensemble hat man den Jackpot gewonnen, sofern man das Probejahr übersteht. Gesangssolisten, Schauspieler, Dramaturgen und sonstige (Musik-)Theaterschaffende ziehen dagegen oft von Engagement zu Engagement durchs Land, bekommen Produktions- oder Jahresverträge, die mit Glück sogar mehrmals verlängert werden. Spätestens beim Intendantenwechsel aber ist meist Schluss, denn Kultur braucht Wechsel, das ist wichtig und gut.

Als Solist in einem Sängerensemble, aber auch als Dramaturg oder Pressemitarbeiter wird man meist nach dem Normalvertrag Bühne bezahlt. Dieser Vertrag muss verhandelt werden, da ist nach unten und oben also jede Menge Spielraum. Doch zumindest Neueinsteiger trauen sich kaum, ihre Forderungen durchzusetzen. 2017 wurde die Mindestgage für diesen Vertrag auf 2000 Euro Brutto im Monat erhöht, wie man beim Deutschen Bühnenverein nachlesen kann. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch immer verdammt wenig. Stillschweigend scheinen sich alle darüber einig zu sein: Wichtiger als Geld sind in dieser Branche die Erfahrung und die Kontakte. Und die Sinnhaftigkeit des Tuns, der Spaß. Doch dafür am Existenzminimum leben?

Erschreckende Zahlen

Viele ziehen da vor, ihr eigener Boss zu sein, was wahrlich auch nicht immer einfach ist. Die meisten Freiberufler in der Kreativszene werden unterstützt durch die Künstlersozialkasse, eine wirklich wichtige Einrichtung: Sie übernimmt die Pflichten des nicht existenten Arbeitgebers und schießt für die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung Geld zu, zahlt bei längeren Krankheiten Krankengeld. Für Menschen, die immer ein bisschen am finanziellen Abgrund entlang tanzen, eine wohltuende und überlebensnotwendige Hilfe.

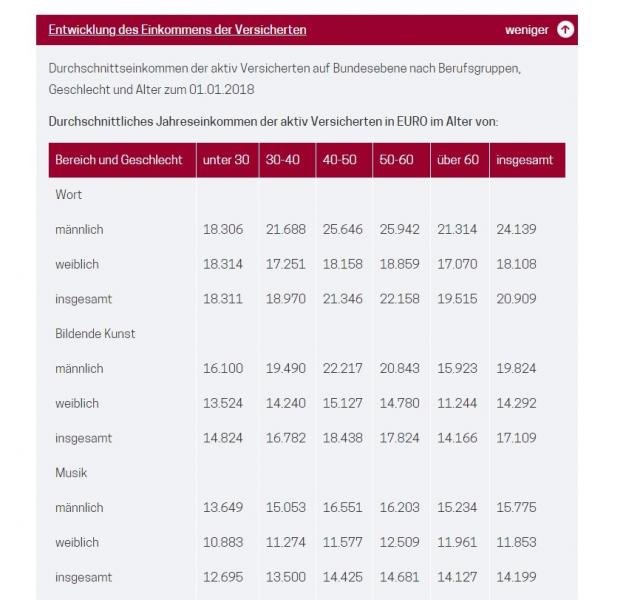

Die aktuellen Statistiken der KSK lesen sich dennoch erschreckend: Von den derzeit für den Bereich Musik gemeldeten 52.854 Versicherten lag das durchschnittliche Jahreseinkommen 2017 bei Männern zwischen 30 und 40 Jahren im Musik-Bereich bei 15.053 Euro, bei Frauen sogar fast 4000 Euro weniger bei 11.274 Euro (was hoffentlich nicht nur an ungleicher Bezahlung liegt, sondern auch an einer geringeren Erwerbstätigkeit wegen Kindererziehung etc.). Im Schnitt also 13.500 Euro im Jahr! Das sind 1.125 Euro im Monat. Wie soll das funktionieren?

Dies soll kein Pamphlet sein gegen den Opern- und Theater-Betrieb oder die Freie Szene. Es gibt keine einfache Lösung für dieses Dilemma, den unguten Mix aus viel Arbeit, kaum Freizeit, schlechter Bezahlung und damit verbundener persönlicher Planungsunsicherheit. Denn ein Stück weit erfordert die Kulturszene mit ihrer notwendigen, ständigen Erneuerung die Flexibilität ihrer Akteure und damit verbunden auch die Kraft, Unsicherheiten und Widrigkeiten in Kauf zu nehmen. Doch verstärkt wird diese Problematik dadurch, dass Nachfrage und Angebot hierzulande nicht (mehr) zusammenzupassen scheinen: Häuser schließen, Orchester werden fusioniert, Projektgelder werden gestrichen. Während zugleich noch immer sehr viele, vermutlich zu viele Kreative ausgebildet werden.

Das eigentliche Problem ist aber, dass viele ihre prekäre Existenz und die schlechten Arbeitsbedingungen nur aushalten können, indem sie die Selbstausbeutung noch glorifizieren. 150 Prozent Einsatz? Kein Problem. Abend- und Wochenenddienste? Aber sicher! Nur ein Jahres- oder Projektvertrag? Besser als nichts. Arbeiten bis an den Rand der Erschöpfung kann toll sein, wenn man jung und hochmotiviert ist, wenn man mit Haut und Haaren eintauchen will in die Welt der Kunst. Aber warum bedeutet das in der Kulturszene meist automatisch: doppelte Arbeit, aber halbe Bezahlung? Und was passiert mit jenen, die nach Jahren der völligen Verausgabung aussteigen wollen oder aussteigen müssen aus diesem verzehrenden Betrieb? Und die anschließend vor dem finanziellen Nichts stehen, weil sie von ihrem mageren Gehalt nichts ansparen konnten und eine vernünftige Rentenversicherung nur ein Wunschtraum blieb?

Das Thema dieser Kolumne ist so allgegenwärtig, dass man sich daran gewöhnt hat: an die prekäre Existenz, die viele Kulturschaffenden in diesem Land haben. Doch um die kreativen Köpfe nicht aus der Gesellschaft zu verdrängen – und damit die Kunst als wichtigen Spiegel unserer Welt – brauchen wir zumindest Ideen und dann auch Strategien, wie man die Arbeitsbedingungen für sie verbessert. Und in dieser Hinsicht zeigt sich unsere Gesellschaft bisher erschreckend unkreativ.

© pixabay

© Screenshot aus der Statistik der KSK: Anna Vogt